2025年3月4日,中國科學(xué)院上海營養(yǎng)與健康研究所肖意傳研究組聯(lián)合中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院劉陳立團(tuán)隊(duì),在Cell雜志在線發(fā)表了題為“Bacterial immunotherapy leveraging IL-10R hysteresis for both phagocytosis evasion and tumor immunity revitalization”的研究成果。該研究將定量合成生物學(xué)的研究思路應(yīng)用于細(xì)菌治療腫瘤的研究中,利用具有靶向定植和抗瘤療效的合成細(xì)菌,定量分析細(xì)菌與腫瘤相互作用的關(guān)鍵因素及其互作機(jī)制。通過建立數(shù)學(xué)模型并結(jié)合一系列定量實(shí)驗(yàn),研究發(fā)現(xiàn)細(xì)菌利用腫瘤內(nèi)免疫細(xì)胞白介素-10受體(IL-10R)表達(dá)高,而正常組織內(nèi)的免疫細(xì)胞表達(dá)低的特性,巧妙地實(shí)現(xiàn)了“既靶向實(shí)體腫瘤,又躲避先天免疫系統(tǒng),還殺傷癌細(xì)胞”的三重目標(biāo)。這一單一機(jī)制的發(fā)現(xiàn),為新一代合成細(xì)菌療法的理性設(shè)計(jì)提供了重要指導(dǎo),是定量合成生物學(xué)在生物醫(yī)藥領(lǐng)域應(yīng)用的一次生動示范。

將細(xì)菌應(yīng)用于癌癥治療的研究可追溯至19世紀(jì)60年代。然而,由于當(dāng)時細(xì)菌療法的安全性、可控性和療效難以保證,再加上放療、化療等更直接殺傷腫瘤的治療方法的出現(xiàn)和廣泛的臨床應(yīng)用,細(xì)菌腫瘤療法相關(guān)研究在隨后的幾十年里陷入了停滯。長期以來,幾個關(guān)鍵問題一直困擾著科學(xué)家:細(xì)菌怎么逃避先天免疫系統(tǒng)的攻擊?細(xì)菌如何只在腫瘤內(nèi)激發(fā)抗腫瘤免疫?如何確保細(xì)菌療法的安全性?這些問題成為了細(xì)菌療法邁向臨床應(yīng)用的瓶頸。

研究團(tuán)隊(duì)首先利用合成生物學(xué)手段,以沙門氏菌為底盤細(xì)胞,構(gòu)建了一種能在腫瘤組織中高效存活并大量增殖,而在正常組織內(nèi)被快速清除的合成菌株。研究人員發(fā)現(xiàn),合成細(xì)菌在結(jié)腸癌、黑色素瘤、膀胱癌等多種疾病動物模型上具有很好的治療效果。隨后,在對多種關(guān)鍵細(xì)胞因子進(jìn)行篩選后,研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),在細(xì)菌治療腫瘤的過程中,白介素-10(IL-10)對于細(xì)菌發(fā)揮療效至關(guān)重要。通過進(jìn)一步定量研究,研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)IL-10R在腫瘤微環(huán)境中的CD8+?T細(xì)胞、巨噬細(xì)胞、中性粒細(xì)胞等多種免疫細(xì)胞上高表達(dá),并證明了這種特性對于腫瘤內(nèi)的免疫細(xì)胞在細(xì)菌介導(dǎo)下發(fā)揮各自作用不可或缺。相反,正常組織中免疫細(xì)胞因?yàn)?/span>IL-10R水平低,細(xì)菌與這些免疫細(xì)胞的相互作用就與腫瘤中的不同,并且細(xì)菌也會很快被中性粒細(xì)胞清除。

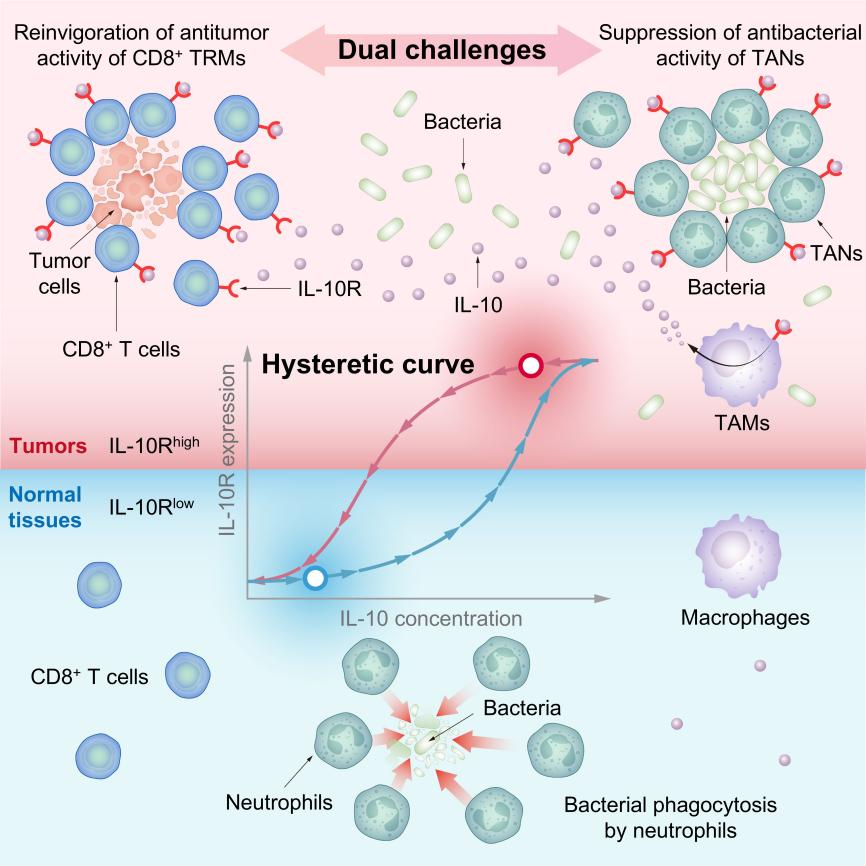

結(jié)合數(shù)學(xué)模型與定量實(shí)驗(yàn),研究團(tuán)隊(duì)揭示了免疫細(xì)胞表面的IL-10R表達(dá)存在一種“遲滯效應(yīng)”,即當(dāng)免疫細(xì)胞接受高濃度IL-10的刺激時,IL-10通過IL-10R激活信號轉(zhuǎn)導(dǎo)和轉(zhuǎn)錄激活因子3(STAT3),STAT3結(jié)合IL-10R啟動子激活IL-10R表達(dá),從而形成IL-10/IL-10R正反饋回路,形成的非線性“遲滯效應(yīng)”特性會促使細(xì)胞高表達(dá)IL-10R,即便降低外界IL-10的濃度,IL-10R的表達(dá)依然可以維持在較高的水平,形成一種記憶效應(yīng)。配合腫瘤在形成過程中的IL-10的短暫升高再降低的現(xiàn)象,“遲滯效應(yīng)”的發(fā)現(xiàn)首次揭示了腫瘤內(nèi)的免疫細(xì)胞高表達(dá)IL-10R背后的分子原理。

利用腫瘤內(nèi)的免疫細(xì)胞高表達(dá)IL-10R的特性,合成細(xì)菌能夠通過結(jié)合Toll樣受體4(TLR4)刺激腫瘤內(nèi)的巨噬細(xì)胞,使其產(chǎn)生更多的IL-10,這些新生成的IL-10能夠激活腫瘤中原本“沉睡”的一類免疫細(xì)胞——腫瘤內(nèi)組織駐留記憶CD8+?T細(xì)胞(CD8+?TRM cells),使其恢復(fù)殺傷腫瘤細(xì)胞的能力。同時,在細(xì)菌治療腫瘤的過程中,IL-10能夠降低腫瘤相關(guān)中性粒細(xì)胞(TANs)的運(yùn)動能力,從而減緩其對瘤內(nèi)細(xì)菌的清除。同時,團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)細(xì)菌不是通過傳統(tǒng)認(rèn)為的趨化靶向腫瘤,而是在腫瘤和正常組織中的差異化生長造成的腫瘤“靶向”。這些結(jié)果展示了細(xì)菌在靶向?qū)嶓w瘤的同時,又要“自保”(逃避免疫),還實(shí)現(xiàn)“殺敵”(殺傷腫瘤)的關(guān)鍵機(jī)制。上述研究回答了“為什么細(xì)菌能激活‘抗瘤免疫’,同時逃避‘抗菌免疫’”這一長久困擾細(xì)菌治療腫瘤領(lǐng)域內(nèi)的關(guān)鍵科學(xué)問題。

中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院劉陳立和中國科學(xué)院上海營養(yǎng)與健康研究所肖意傳為文章的共同通訊作者。中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院前博士后常志廣、郭旋和研究員李雪飛、博士后臧中盛,與中國科學(xué)院上海營養(yǎng)與健康研究所畢業(yè)博士研究生王艷為論文的共同第一作者。該研究得到科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“合成生物學(xué)”專項(xiàng)、國家自然科學(xué)基金委,與中國科學(xué)院重點(diǎn)部署項(xiàng)目等項(xiàng)目的支持。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.02.002

圖:IL-10R遲滯效應(yīng)導(dǎo)致了腫瘤微環(huán)境內(nèi)的免疫細(xì)胞IL-10R高表達(dá)特性,細(xì)菌利用這一特性,同時實(shí)現(xiàn)了其避免被中性粒細(xì)胞快速清除,并激活腫瘤內(nèi)組織駐留記憶CD8+?T細(xì)胞高效殺傷癌細(xì)胞。